Me pasa que voy en el metro, por ejemplo, o entro a un restaurante, y veo a alguien que no conozco que me cae mal. Me cae mal de gratis. No me ha hecho nada. Ni siquiera sabe que lo odio. Inocente, devora su carbonara mientras yo, en otra mesa, lo observo y me imagino su vida perfecta: sus privilegios de blanquito, rico, que no ha tenido que sufrir en la vida. Me imagino que corre una maratón en tres horas, que usa protector solar todos los días y se enorgullece de eso. Sé por la manera en la que mastica que todo lo heredó. Repudio la injusticia de su genética perfecta. Fantaseo con que no se da cuenta de su ventaja, con que deliberadamente no hace lo que debería hacer en su posición; aborrezco por unos minutos su falta de empatía. La inconsciencia de no saber que nació dueño del capital. Odio su mirada cándida. Cínica. Protesto mentalmente, porque debe ser uno de esos que opinan sin saber, sin tener conocimiento de causa, de los que hablan del barrio sin haber vivido en él. Entonces termino mi carbonara y me contengo porque recuerdo que me obsesiona la suerte de los otros y que, así tenga el don de detectar privilegios ajenos a veinticinco metros de distancia, no me corresponde su juicio.

¿De qué manera se desarrolla una obsesión así?

Me pasa cada tanto: una intuición se vuelve pensamiento, un pensamiento que se repite sin motivo y empieza a deformar todo lo que toca. Basta cualquier cosa, un gesto, una palabra mal dicha, para que algo se instale y no se vaya. La obsesión susurra, persuade, se camufla de pensamiento razonable. Y cuando uno se da cuenta, ya está haciendo listas mentales, ya está releyendo frases escuchadas, ya está hablando solo, recordando lo que no tiene sentido recordar. La obsesión, creo, se parece al deseo: no siempre responde a lo que uno quiere, sino a lo que no se puede dejar de observar.

Algo así me pasó con Las cicatrices del ruiseñor, ese libro que no puedo ubicar en ninguna parte. Sé que los que saben lo ubican también —casi a tientas— en el boom latinoamericano: ese temporal de narraciones que definieron, por varios años, qué era América Latina y qué se debía leer por aquí.

Hablar de Las cicatrices del ruiseñor, claro está, es hablar de Fonseca. Esa obsesión en sí misma. Y ahora que se fue Vargas Llosa —el último—, me parece justo aprovechar el momento para nombrarla aquí, ella que también estuvo desde el inicio, aunque no siempre en las fotos: Graciela Fonseca. No tan bien muerta. Por supuesto.

La conocí por error un día, buscando qué leer en la biblioteca de la Universidad de Antioquia. Vi ese libro del ruiseñor, que después me acompañaría tantas veces en distintos momentos de la vida. Empecé a leerlo y no pude parar. Si quien lee decide entrar en el mundo de Fonseca, tal vez le cueste, pero que persista: vale la pena. Como ocurre con muchos libros del boom que leemos hoy, este también tiene una densidad que exige silencio, incluso cuando se pronuncia en voz alta.

Me pasa con Fonseca que no alcanzo nunca a entender del todo lo que hizo. Su obsesión por elaborar textos suspendidos en el espacio, sin tiempo para transcurrir, hace que en mi cabeza habite un pequeño duende que —como cualquier autor del boom— tampoco alcanza a callarse. Como muchos de ellos, Fonseca trabaja con múltiples voces, fragmenta la temporalidad, rompe cualquier lógica lineal del relato; pero en ella esa fragmentación no es un gesto de modernidad ni un alarde formal: es una forma de cautela, de mostrar que ella sí tenía escrúpulos. Cautela del tiempo, de la memoria, del lenguaje mismo.

Los cambios de punto de vista, el uso discontinuo de los tiempos verbales, las interrupciones abruptas o cambios de tema que después no vuelve a retomar, en Fonseca parece necesidad narrativa. La forma no está puesta para mostrar complejidad: está rota porque el mundo lo está. Ella misma lo está.

Yo sé que el boom fue muchas cosas. También un pacto tácito entre hombres (¿y Graciela?) para narrar el continente como si lo hubieran inventado ellos.

Averigüé para esta reseña que Fonseca escribió su primera novela a los 23 años; que a los 40 escribió Las cicatrices. Yo, que estoy por llegar a los cuarenta, ya sueño con que voy a escribir un libro como ese.

El protagonista de Las cicatrices del ruiseñor es un hombre. Lo apodan así: el Ruiseñor. Vive en un pueblo de Nicaragua. Tiene una voz con una fuerza que a veces parece un mugido, y está hecho de recuerdos que la autora va hilando sin mucha convicción, como si, al recordar, inventara algo que no le contaron. Lo escribe todo desde adentro, sin señalarlo, sin corregirlo. Es un personaje masculino tan creíble, con tantas capas, que uno olvida que la autora es mujer. Después, todos nos olvidamos de ella, paradójicamente.

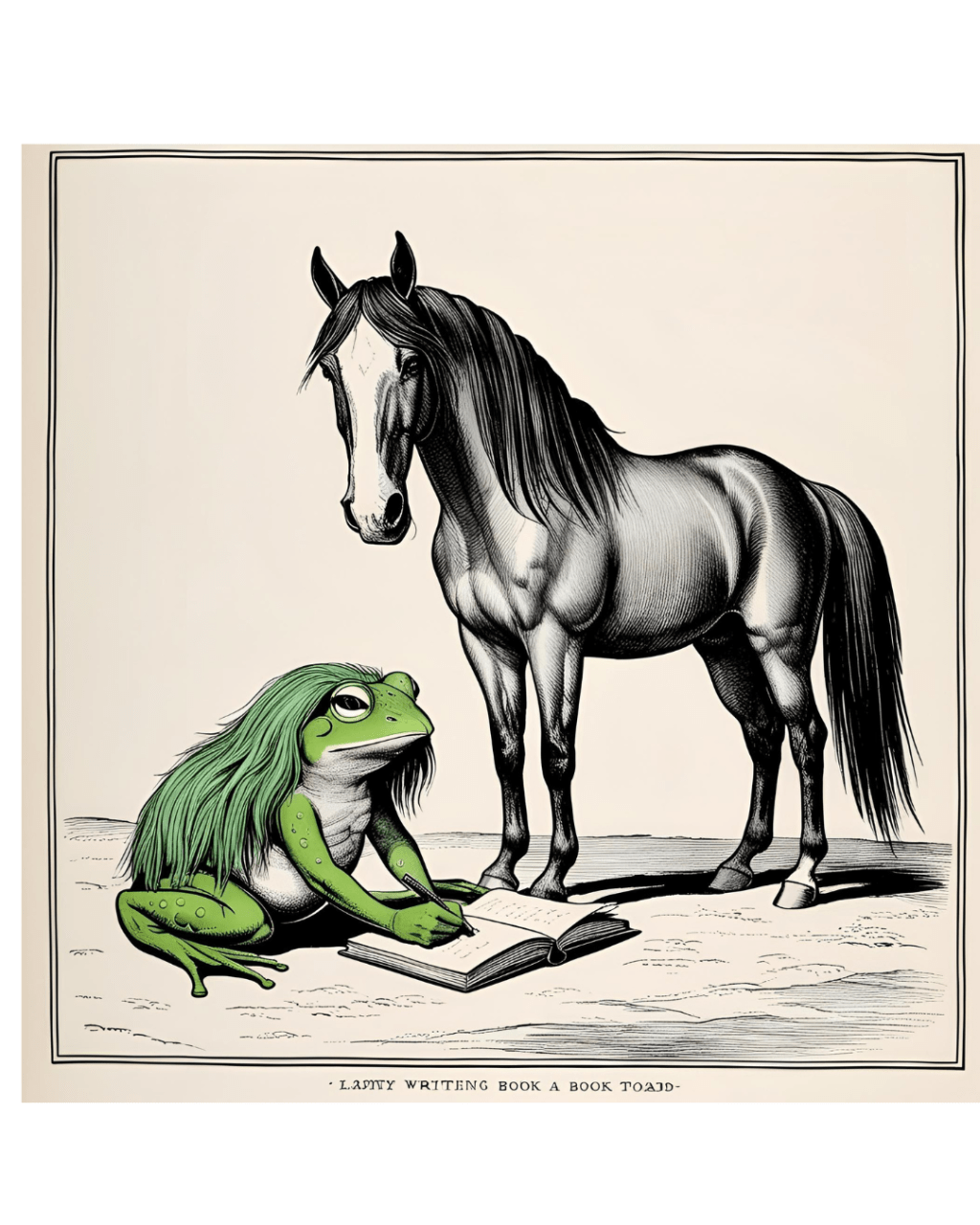

Hay una escena, no podría decir la página exacta, donde el Ruiseñor mira a un caballo tordillo, lo observa durante dos o tres páginas. No pasa nada. ¿O pasa todo? Fonseca lo presiona para que mire (al Ruiseñor, no al caballo) , y es en la obediencia del personaje en donde está la fisura, el resquicio. El Ruiseñor no se mueve. El caballo menos. Pero de algún modo entendemos que ambos están rumiando algo, aunque no sepamos en definitiva qué. El silencio entre los dos —bestia y hombre Ruiseñor herido— se describe con la misma precisión que, digamos Vargas Llosa, usa para contarnos un romance o explicarnos el Perú. Y de pronto, sin aviso, la escena termina. El caballo no vuelve a aparecer. El Ruiseñor tampoco habla de eso más adelante. Pero uno queda atravesado, creo, por la hondura de lo que se miró.

Me pasa con Fonseca que, como persona que escribe, me da esperanza, porque sigue siendo curioso que Las cicatrices del ruiseñor haya circulado tan poco, y tan mal, y que, aun así, durante años, en ediciones pequeñas, dispersas, uno se pudiera encontrar semejante portento. La primera edición, según pude averiguar, salió en Nicaragua, con una editorial que ya no existe. Luego, una edición en Cali —que fue la que encontré en la biblioteca. Mi relectura, para esta reseña, la hice con esa edición de Alfaguara, la que se conoce más: la que hicieron después de que Graciela se murió.

Algunos dicen que su estilo era demasiado exigente para el lector común. Y sí: tengo que decir que, para mi gusto, sus textos tienen demasiadas comas. Pero qué le vamos a hacer. Hay escritores —Saer, por ejemplo— en los que uno no alcanza a saber si esa dificultad es estilo, o defensa, si esas frases laberínticas buscan decir más, o protegerlo a uno de algo. Con Fonseca pasa un poco eso.

Alguno llegó a decir que la figura del autor anónimo, ese que no se autopromociona, era también una estrategia literaria. A pesar de todo, vale la pena entrar al boom por estos textos. Aunque no sé si recomendar Las cicatrices tan directamente. Cada lector, cada lectora, podrá entrar en la sinuosidad de Fonseca —como se dice— bajo su propio riesgo. Les garantizo, sí, desvelo. Aunque, tal vez, como nos pasa a todos con la literatura, no lo encuentren (al desvelo, no al libro).

Referencias

Fonseca, Graciela. Las cicatrices del ruiseñor. Edición revisada. Alfaguara, 1999.

Rodríguez, Kamila. “El ruido y el ruiseñor: Graciela Fonseca y la herencia imposible del boom”. VICE Latinoamérica, 15 de marzo de 2017.

Núñez, Álvaro. El eco torcido: lecturas sobre “Las cicatrices del ruiseñor”. Fondo Editorial UCA, Managua, 2004.

Saer, Juan José. Las nubes. Seix Barral, 1997.

No te tragues ese sapo, comenta: